【2025年最新】ペロブスカイト太陽電池最新情報と展望

公開日:

最終更新日: 2025年10月11日 土曜日

再生可能エネルギーへの移行が加速する中、「ペロブスカイト太陽電池」が次世代技術として世界的な注目を集めています。従来の太陽電池が持つ課題を克服し、太陽光発電の可能性を大きく広げるポテンシャルを秘めているからです。

この記事では、ペロブスカイト太陽電池の基本的な特徴から、最新の研究開発動向、実用化に向けた課題と解決策、そして私たちの未来をどう変える可能性があるのかまで、最新情報を中心に解説します。

1.ペロブスカイト太陽電池とは?特徴と仕組みの概要

ペロブスカイト太陽電池は、「ペロブスカイト」と呼ばれる特殊な結晶構造を持つ材料を発電層に利用した太陽電池です。この構造は光を効率的に吸収し、電気エネルギーに変換するのに適しています。

主な特徴:

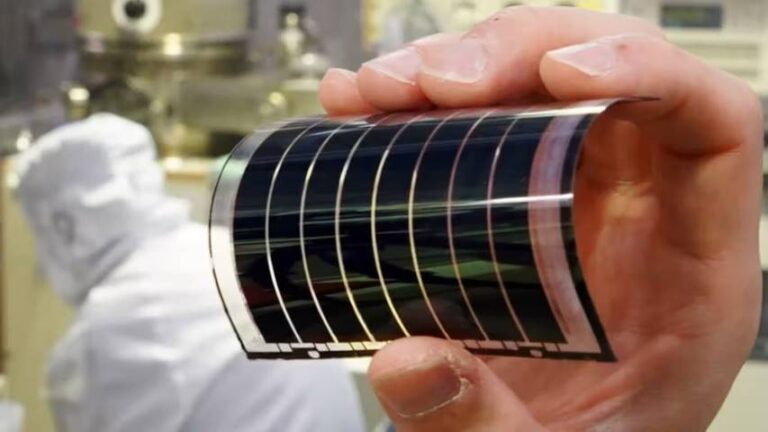

軽量・柔軟:フィルム基板を用いることで、非常に軽く(シリコンの1/10以下)、曲げられる太陽電池を実現できます。

高効率ポテンシャル:実験室レベルではシリコンに匹敵、あるいはそれを超える変換効率(単接合で26.7%、シリコンとのタンデム型で34.85%)が報告されています。

低コスト製造:材料をインク化し、「塗布・印刷」技術で製造できるため、原理的には低コスト化が期待されます。材料費も最高でシリコンの1/20程度になる可能性を秘めています。

多様な設置場所:軽量・柔軟な特性により、従来設置が難しかった建物の壁面、曲面、耐荷重の低い屋根などへの設置が可能になります。

その他:低照度(室内光など)での発電、半透明化による窓への応用、主原料ヨウ素の国内調達可能性なども利点です。

発電の仕組み:基本は太陽電池と同じ「光起電力効果」です。光エネルギーをペロブスカイト層が吸収し、電子と正孔を生成します。これらが電子輸送層・正孔輸送層を通って電極に集められ、電流が発生します。

2.課題克服と性能向上への挑戦

ペロブスカイト太陽電池は、従来のシリコンベースの太陽電池と比較して、以下の3つの点で優れています。次世代太陽電池の本命として期待される「ペロブスカイト太陽電池」は、<span class=”blog-under”>Panasonicが2026年からの試験販売を予定しているなど、いよいよ実用化に向けた最終段階に入っています。最大の課題であった耐久性の克服に大きく前進し、太陽電池を超える高効率化、そして本格的な量産化に向けた技術開発が世界中で加速しています

2.1.耐久性・寿命の向上

2.1.耐久性・寿命の向上

- 封止技術:水分や酸素による劣化を防ぐため、高性能な封止技術は不可欠です。積水化学工業やアイシンは、独自のフィルム封止技術やガラス封止技術で業界をリードしています。キヤノンも耐久性を大幅に向上させる高機能材料を開発し、2024年6月にはサンプル出荷を開始、2025年の量産開始を目指しており、実用化への期待が高まっています。

- 材料・界面改質:材料自体の安定性を高める研究も進展しています。イオンの組成を最適化したり、新たな添加剤を加えたりすることで、結晶構造を安定化させ、劣化を抑制します。また、電子を取り出す層とペロブスカイト層の間の「界面」を精密に制御し、エネルギーロスを減らすと同時に、劣化の起点となる欠陥を抑制する技術が性能向上に貢献しています。

- 耐久性目標:日本企業がこの分野をリードしており、10年相当の屋外耐久性はすでに複数の機関で確認されています。積水化学工業は、2025年までに20年相当の耐久性実現という高い目標を掲げ、開発を推進しています。この目標が達成されれば、本格的な社会実装が一気に進むと見られています。

2.2.鉛フリー化と環境対応

- 鉛フリー材料開発:スズ(Sn)やビスマス(Bi)、アンチモン(Sb)など、鉛代替材料の研究が進んでいます。特にスズ系は有望視されており、筑波大学が2025年5月に高効率化のメカニズムを解明するなど、基礎研究が続いています。

- 鉛管理技術:鉛を含むタイプの太陽電池でも、ガラスなどで完全に封止し、破損時にも鉛が溶出しないようにする技術開発が進められています。また、使用済み製品から鉛を安全に回収・再利用するリサイクルシステムの構築も、実用化に向けた重要な取り組みです。

2.3.大面積化・量産化技術

実用化に向けて実際に製造へと展開していくためには、実験室レベルの成果を実用的なサイズのモジュールで再現し、低コストで大量生産する技術が不可欠です。

- スケーラブル塗布・印刷技術:スピンコート法に代わり、ブレードコート、スロットダイコート、インクジェット印刷、スプレーコートなどが開発されています。

- ロール・ツー・ロール(R2R)製造:フィルム基板を用いた連続生産プロセスで、低コスト大量生産の鍵とされます。積水化学は30cm幅R2Rで効率15.0%を達成し、1m幅化を目指しています。

- 自動化:産総研は全自動作製システムを開発し、品質安定化と開発加速を図っています。

2.4.さらなる高効率化:タンデム構造の威力

- 仕組み:ペロブスカイトが短波長光、シリコンが長波長光を吸収することにより、得意な波長帯を分担することで、太陽光エネルギーをより効率的に利用することができます。

- 効率記録:実験室レベルでは、中国のLONGiがペロブスカイト/シリコンタンデムセルで世界最高効率34.85%を2025年4月に達成しています。TrinaSolarも808W出力の大型タンデムモジュールを発表しました。理論的には43%も可能とされています。

- 実用化:英国のOxfordPVは、世界に先駆けてタンデムパネルの商業出荷を開始しました。

3.世界の開発競争と市場動向

3.1.主要各国の開発状況

🇯🇵 日本

高品質なフィルム型とBIPV(建材一体型太陽電池)で先行

- 積水化学工業: フィルム型のトップランナー。2025年の事業化に向けた最終準備を進めており、壁面設置など新たな市場開拓を牽引しています。900億円規模の投資によるGW級の生産体制構築も視野に入れています。

- 東芝: フィルム型と高効率なタンデム型の両面で開発を推進。軽量なフィルム型は曲面への設置、タンデム型は発電効率を重視する用途を想定し、実証実験を積極的に行っています。

- パナソニックHD: ガラス基板型に注力し、住宅の窓ガラスなどと一体化するBIPV市場をターゲットに据えています。2026年度以降の試験販売を目指し、世界最高レベルの変換効率(実用サイズ)を達成しています。

- カネカ: タンデム型とBIPVを重点分野とし、2025年の事業化を目指しています。

- エネコートテクノロジーズ: 京都大学発のスタートアップ。竹中工務店と共同でフィルム型を建材に応用する実証を進めるなど、具体的な社会実装で存在感を示しています。

🇪🇺 欧州・英国

タンデム型とニッチ市場で実用化をリード

- Oxford PV (英国): ペロブスカイト/シリコンタンデム型のパイオニア。ドイツの工場で既に商業生産を開始しており、2024年後半から米国顧客への初出荷を行うなど、市場投入で一歩リードしています。

- Saule Technologies (ポーランド): フィルム型の技術を活かし、電子棚札やIoTデバイスの電源といったニッチ市場向けの製品を既に市場に投入しており、独自の地位を築いています。

🇨🇳 中国

政府主導で「製造大国」へ、GW級の量産で市場を席巻か

- UtmoLight (極電光能), WonderSolarなど: 新興企業が、2025年までにGW(ギガワット)級の量産ラインを稼働させる計画を次々と発表しており、低コスト化で市場の主導権を握る可能性があります。

- LONGi, TrinaSolarなど: 大手太陽光パネルメーカーもタンデム型開発で世界記録を更新しており、量産化への動きを加速させています。

🇺🇸 米国

スタートアップ中心の技術革新

- Swift Solar, TandemPVなど: エネルギー省(DOE)などの支援を受け、革新的な技術を持つスタートアップが中心となって開発を進めています。高効率セルの開発で注目されています。

3.2.実用化と市場投入の現状

2025年はペロブスカイト太陽電池の「事業化元年」とも言える重要な年になっており、具体的な製品やプロジェクトが社会に登場し始めています。

2025年はペロブスカイト太陽電池の「事業化元年」とも言える重要な年になっており、具体的な製品やプロジェクトが社会に登場し始めています。

🚀 市場の幕開け:商業出荷

英国のOxford PV社が2024年にペロブスカイト/シリコンのタンデム型パネルの商業出荷を開始しています。これらはまだ限定的な規模ですが、本格的な市場の幕開けを告げる動きと言えるでしょう。

🔬 社会での活用:実証実験

日本では、大阪・関西万博(2025年)が技術のショーケースとなっています。バス停の屋根への設置や、一部スタッフが着用するスマートウェアの背中にフィルム型電池を搭載。ポータブルバッテリーに充電し、首掛けファンを動かすといった具体的な用途で活用されています。

🏭 未来への投資:本格的な量産化計画

国内外の企業が、未来のエネルギー市場を見据えて大規模な投資と量産化計画を推進しています。

- 積水化学工業: 2025年の事業化を目標に最終準備段階。

- パナソニックHD: 2026年度以降の販売開始を目指す。

- カネカ: 2025年の事業化を計画。

- 中国企業: GW(ギガワット)級の巨大な量産ライン構築を推進。2025年頃から市場供給を本格化させ、2026年からの価格競争の激化が予想されます。

3.3.市場規模と成長予測

ペロブスカイト太陽電池市場は黎明期ながら急成長が予測されています。

2023-2024年の世界市場は約2億~4億ドルとまだ黎明期にありますが、2030年代にかけて爆発的な成長が見込まれています。年平均成長率(CAGR)は40%~70%超という非常に高い水準で推移すると予測されています。

- GrandViewResearch: 2030年に約70億ドル

- CoherentMarketInsights: 2032年に約70億ドル

- IDTechEx: 2035年に約120億ドル

- ResearchNester: 2037年に約204億ドル

- 富士経済: 2040年に2兆4000億円(約160億ドル)

世界的な再生可能エネルギー導入目標、従来の太陽電池を超える効率向上とコスト低減への期待、そして建材一体型(BIPV)などの新たな用途展開が、市場の急成長を強力に後押しします。

日本政府もこの流れを加速させるため、以下の目標を掲げています。

- 国内導入目標: 2040年までに20GW

- 発電コスト目標: 2030年に14円/kWh、2040年には10円/kWh

- ただし、トップランナーである積水化学は、2030年時点でのコストを20円/kWh程度と、より現実的な視点で見ています。

4.ペロブスカイト太陽電池が拓く未来の応用

ペロブスカイト太陽電池の「軽く、曲がり、光を通す」というユニークな特性は、従来の太陽電池では設置が難しかった場所への導入を可能にし、私たちの生活や社会インフラを大きく変える可能性を秘めています。具体的な応用事例や実証プロジェクトが、国内外で次々と始まっています。

🏙️ BIPV(建材一体型太陽光発電)

軽量・柔軟・半透明という特性を最大限に活かせる分野です。ビルの壁面や窓、さらには曲面の屋根材など、建物のデザイン性を損なうことなく太陽電池を組み込むことができます。これにより、エネルギーを消費するだけだった都市が「エネルギーを生産する都市」へと変わる可能性を秘めており、ZEB(ゼロ・エネルギー・ビル)化の切り札として期待されています。

最新動向: 積水化学工業は東京・内幸町の再開発ビル(2030年度竣工予定)の壁面にフィルム型を実装し、「世界初のメガソーラー高層ビル」を目指す計画を発表しています。また、パナソニックHDは窓ガラスと一体化するタイプの開発を進めており、大阪・関西万博では各社の最新BIPV技術が披露されています。

🔌 ウェアラブル・IoTデバイス電源

衣服やカバンに組み込む自己発電ガジェットや、電池交換が困難な場所に設置される無数のIoTセンサーの独立電源として、室内光発電の活用が進んでいます。

最新動向: ポーランドのSaule Technologies社が実用化した電子棚札に加え、日本ではリコーがこの分野をリードしています。同社はマウスやリモコンなどの試作品を開発し、2025年後半には固体型ペロブスカイト太陽電池モジュールのサンプル出荷を開始する計画で、室内光発電の実用化を大きく前進させています。

🚗 自動車・輸送機器(ビークル搭載)

電気自動車(EV)の車体や屋根に搭載することで、走行しながら充電し、航続距離を伸ばす「ソーラーカー」の実現が期待されています。自動車の重量増加を最小限に抑えられる点が大きなメリットです。

最新動向: トヨタ自動車はNEDOのプロジェクトのもと、車載用途で変換効率30%以上という高い目標を掲げて開発を進めています。

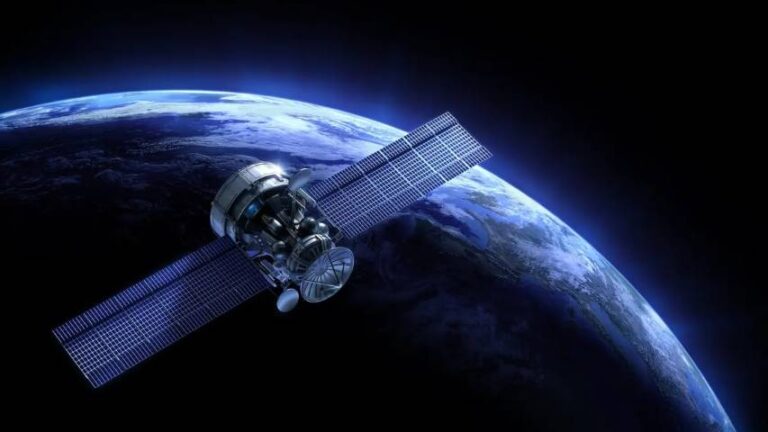

🛰️ 宇宙応用

「軽量で高効率」かつ「放射線に比較的強い」という特性は、人工衛星や宇宙探査機の電源として理想的です。打ち上げコストの大幅な削減に貢献できます。

最新動向: JAXAは桐蔭横浜大学などと共同開発したフィルム型太陽電池を、国際宇宙ステーション(ISS)「きぼう」の船外で宇宙実証実験を行っています。これにより耐久性が証明されれば、次世代の宇宙用電源としての道が拓かれます。

🌐 その他、広がる可能性

- アグリボルタイクス(ソーラーシェアリング): 半透明性を活かし、作物の生育に必要な光は透過させつつ発電する、農業との両立モデル。

- ドローン: 機体に搭載することで飛行時間を延長し、物流や防災分野での活用範囲を拡大。

- 災害時電源: 軽量で持ち運びが容易なため、避難所などでの非常用電源として期待。

5. まとめと今後の展望

2025年は、ペロブスカイト太陽電池の「事業化元年」として歴史に刻まれる年になるでしょう。長年の研究開発が実を結び、BIPVやIoT電源といったニッチ市場から商業製品が生まれ始めています。

まずこれらの市場で実績を積み、量産化によるコストダウンとさらなる耐久性向上が進むことで、2030年以降、既存の太陽電池が主戦場とする大規模発電所の市場にも本格的に参入していくと見られています。

特に、太陽電池の上にペロブスカイト層を重ねるタンデム型は、既存の生産設備を活かしつつ変換効率を飛躍的に向上させられるため、普及を加速させる重要な「ブリッジ技術」として大きな期待が寄せられています。

しかし、真の主力エネルギー源となるためには、20年以上の長期信頼性の完全な証明、鉛含有に対する社会的な合意形成、そして先行する中国勢との熾烈なコスト競争といった課題を乗り越える必要があります。

ペロブスカイト太陽電池が拓く未来は、今後5年から10年が、そのポテンシャルを社会全体で享受できるかを占う重要な期間となるでしょう。継続的な研究開発と、市場を創造する企業の挑戦が、持続可能な社会を実現する鍵を握っています。